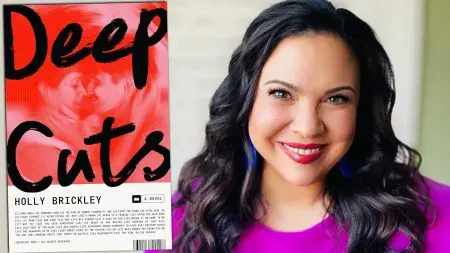

编辑注:因2021年小说《Deep Cuts》中角色Zoe Gutierrez被设定为拥有墨西哥血统的犹太女性,A24改编电影中由《I Love LA》和《Marty Supreme》新星Odessa A’Zion饰演该角色引发网络争议。A’Zion本人是犹太人,已于周三退出该片,坦承未读原著即接受角色,认同选角批评。本文作者Gloria Calderón Kellett是资深电视编剧制片人,曾担任Netflix《One Day at a Time》重启版的联合创作者、执行制片人及联合剧集统筹。

近日,一位年轻且才华横溢的非拉丁裔女演员被选中饰演一位墨西哥角色的消息传出。网络如往常一样,将此事变成了对她的发型、面容和价值的评判。但这并非针对她个人。我所感到的悲痛,不是某位演员的成功,而是目睹一个本已稀缺的群体失去难得机会的熟悉痛楚。

随后,事情出现了积极的转变。该演员在了解角色、原著及此角色的重要性后,选择退出。她以谦逊和优雅的态度承认自己未曾了解角色姓氏,未读过原著,仅是简单答应出演。当她明白更广泛的背景后,她倾听了声音,随后选择让位。这一点意义重大,值得被肯定。

但此刻也需澄清,避免得出错误结论。不能因此认为“那我们就不能再写拉丁裔角色了”。这种退缩不是进步,而是另一种形式的抹杀。教训应是责任感,是有意图地在写作、选角、立项阶段用心工作,避免一个角色承载整个群体的沉重期望。

因为当代表性如此稀缺时,每个角色都会变得象征性,无论是否有意。这正是人们忽略的部分。讨论并非始于愤怒,而是始于稀缺。当一个角色承载一切,压力巨大——对被选演员、被拒演员以及观众而言,都是如此。

我深知这种稀缺感,因为我曾身处其中。

1999年初到好莱坞时,拉丁裔代表性不仅稀少,甚至极其艰难。但我满怀希望,甚至有些天真,因为我成长过程中见证了梦想的可能。Rita Moreno展示了生存与卓越,Celia Cruz证明我们的口音能填满体育场,John Leguizamo坚定且无畏地讲述我们的故事,Jennifer Lopez主演浪漫喜剧!这些艺术家让我相信我也能来这里尝试。

因此,我以为行业只是暂时没看到我们。只要努力,他们会记得。

然而,我一次又一次被安排出演同样的角色:帮派男友、帮派姐妹,有时是哀悼者,有时是火爆者,总是与暴力相连,总是被他人的犯罪定义。无论我是否了解帮派,我的家庭历史如大多数拉丁裔家庭,充满工作、牺牲、幽默、信仰、矛盾与爱,这些都无关紧要,叙事已被定型。

这正是人们谈论“只是演戏”时忘记的部分。试镜并非中立,它教会你行业如何看待你。当你只能试镜极端负面和刻板的故事时,这种限制本身就是伤害。

看到我们主要被描绘为罪犯,伤害了我们。试想,能说出五位拉丁裔电视父亲吗?不能吧?看不到我们作为父母、邻居、教师、主角、恋人、失败者、梦想者的形象,伤害了我们。这些力量共同塑造了我们在其他领域被轻视的程度。

我第一次在电视上看到自己的姓氏,是在《迈阿密风云》中。那一刻既兴奋又失落——终于出现了,但他是毒贩。那种情绪的反复冲击令人难忘。

于是我转变方向,如果不能被选中出演故事,我就写故事。

我在编剧室中努力学习,信奉移民孩子的职业道德:早到、晚走、认真工作,终会有机会。一路上,有迹象表明努力有意义。乔治·洛佩兹成为热门情景喜剧《乔治·洛佩兹秀》中的美国墨西哥爸爸,伊娃·朗格利亚在《绝望主妇》中家喻户晓,《丑女贝蒂》不仅聚焦美国·费雷拉,还让她成为明星。早些年,PBS的《¿Qué Pasa, U.S.A.?》默默做着商业电视不愿做的工作。电视曾懂得如何打造拉丁裔明星。

因此,2017年我与迈克·罗伊斯共同创作、已故传奇诺曼·利尔监制的《One Day at a Time》首播时,意义非凡。除公共电视外,拉丁裔家庭情景喜剧几乎不存在。自里奇·里卡多以来,极少有节目以古巴裔美国家庭为中心,公开讨论移民、心理健康、酷儿、阶级和美国的爱。

《处女之心》已打开一扇门,随后有《Vida》、《Gentefied》、《With Love》、《Love, Victor》、《The Baker and the Beauty》、《Fantasy Island》、《The Gordita Chronicles》、《This Fool》、《Primo》、《Lopez vs Lopez》等作品。跨越类型、风格和平台,我们出现了。那一刻,我们不仅是瞬间,而是运动。

这些节目如今已被过早取消。

好莱坞热衷谈论“代表性”,在座谈会、播客、新闻稿、颁奖季中反复提及,仿佛承诺。然而,默默地,它停止了兑现。

仅过去六个月,我被明确告知,无法出售以全拉丁裔家庭为中心的剧集或电影。拉丁裔“太政治化”了。或许能有一两个拉丁裔角色,但仅此而已,其他角色需更“中性”、更“易于共鸣”。这种打击既熟悉又残酷。

同期,我参与一部关于拉丁裔女性的书籍改编会议。幕后创作者全是白人,坦言想咨询拉丁裔人士,但也承认角色身份可能并不重要。

故事讲述一位女性离开祖国,来到美国并通过“白人身份”获得成功。身份不是细节,而是故事核心、代价和全部。然而身份在这里被视为可选。

这就是非热点时的对话,选角公告前的算计,项目曝光前的可能性收窄。这就是“没有我们,不谈我们”的生存原则。

理论上,演员应能饰演任何角色。表演是变形、想象和共情。但当理论遇上现实,许多少数群体的现实并非自由公平的市场。

美国五分之一人口是拉丁裔,但南加州大学诺曼·利尔中心研究显示,拉丁裔仅占广播电视中约6%的角色。6%。在自诩包容的行业中,这不是偶然,而是模式。

对拉丁裔演员、编剧和导演而言,没有多余机会等待。试镜少,立项少,决策空间少。因此,当一个明确反映我们文化、家庭和历史的角色给了圈外人,不仅令人失望,更是累积的提醒:即使故事关于我们,我们仍可能是可有可无的。

代表性辩论的悖论在此。人们急于捍卫艺术自由,却忽视自由分配的不均。我相信艺术自由,但不相信我们曾处于平等实践的时刻。

好莱坞常将包容性选角视为赌博,但事实并非如此。佐伊·索尔达娜是史上票房最高女演员,巴德·巴尼将在超级碗演唱西班牙语歌曲,这些非小众成功,是概念验证。

才华从不是问题,机会才是。

然而拉丁裔故事仍被视为风险。我们的面孔“太政治”,名字“难发音”。我们被要求在一个不断告诉我们“时机将至”的行业中等待。所以我们等待。

这就是为何此类事件刺痛人心。不是因为某演员“抢了”机会,而是行业制造了一个局面,让一个角色承载整个群体的期盼。这对她不公平,对我们更是毁灭。

时机也很重要。当棕色社区在现实中遭受针对和骚扰,移民突袭、监控和政治替罪羊成为日常背景,屏幕上的抹杀不再抽象,而是切身感受,是另一个只在方便时可见、关键时刻隐形的地方。

代表性不仅是被看见,更是被考虑,是谁被想象成复杂、核心和值得细致描绘,是谁能在屏幕上平凡出现而无需背负解释的重担。我渴望那一天。

明确说,我不希望减少任何人的角色,不想缩小故事世界。我希望它扩展,真正反映应有的国家。我希望有一天,单一选角不会引发悲伤,因为有太多其他门敞开,一个时刻不必承载一切。

这不是指责,而是呼吁。呼吁诚实面对数字、模式,以及被承诺认可后却被一再要求等待的社区感受。呼吁为统计和算法之外的真实愤怒、悲痛和疲惫留出空间。

我迫切希望下一代能看到我们社区渴望的代表性。好莱坞说了“代表性”,却犹豫了。拉丁裔观众的诉求简单且早该实现。

当终于轮到我们时,请不要犹豫。

——Gloria Calderón Kellett,资深电视创作者、编剧、制片人及导演,曾主导Netflix《One Day at a Time》重启版,参与《老爸老妈的浪漫史》、《Rules of Engagement》、《Devious Minds》、《iZombie》、《With Love》及最新作品《The Horror of Dolores Roach》等。